医師向けDMリスト作成の最初の壁を越えるために

展示会やセミナーの案内、製品紹介、アンケート配信など、

医師を対象としたDM施策を担当する場面は、製薬会社や医療機器メーカーでは珍しくありません。

しかし、実際に「医師向けにDMを送りたい」となったとき、

最初に直面するのが「リストをどう作るか」という課題です。

営業担当から「対象施設を抽出してほしい」と依頼されても、

社内に最新の医療機関リストが存在しない、

または既存のデータが古く使えない──そんなケースは少なくありません。

外部データベースを購入する選択肢もありますが、内容の正確性や整備コストを考えると、自社で整備したいと考える企業も増えています。

👉 本稿では、初めて医師向けDMリスト作成を担当する方に向けて、公開データを活用して“使えるリスト”を整備するための基本的な手順と考え方を解説します。

業務効率とデータ精度の両立を目指すための出発点としてご活用ください。

病院への営業活動がうまくいかないとお悩みの方はこちら

病院営業のノウハウがわかる資料、無料配布

医療系企業の営業担当者様へ、医療業界特有の営業課題の理解と具体的な解決策、実践的なスキルがまるごとわかる資料を無料でダウンロードいただけます。

なぜ「リスト作成」が難しいと感じられるのか

医療機関の情報は公開データが多く、誰でも入手可能です。

しかし、それを“DMの宛先リスト”として活用できる形に整えるには、

一定の整備と検証が必要です。

厚生局や自治体が公開している医療機関リストは、

行政上の届け出を目的としたデータであり、営業利用を想定していません。

住所表記が統一されていない、郵便番号が欠落している、

同一施設が複数名義で登録されているといったケースが多く見られます。

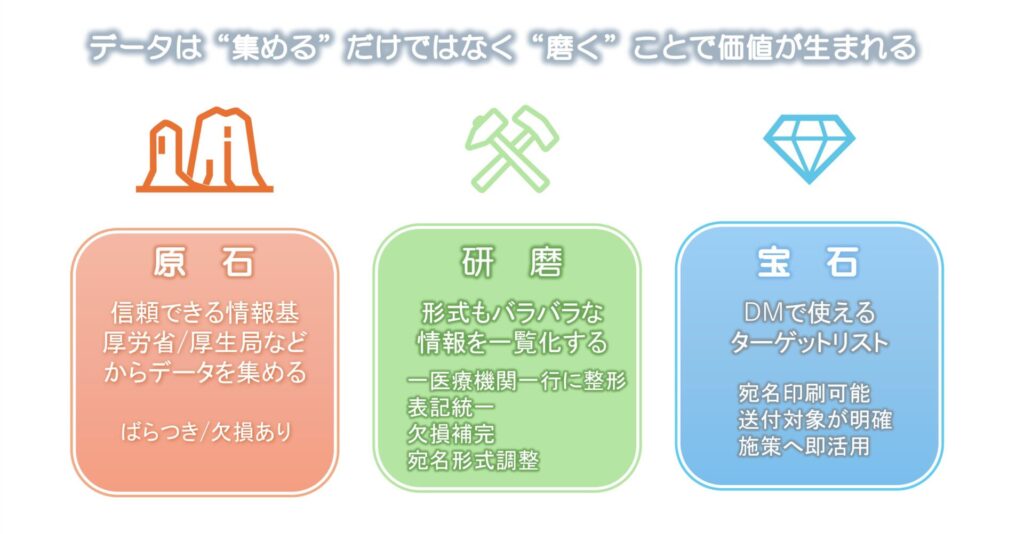

このような“データのばらつき”を整え、

重複・欠損を補いながら、実際に宛名印刷・発送に耐えうる形へと整備していくことが、

リスト作成の中心的な作業です。

つまり、リスト作成とは単なる情報収集ではなく、

目的に応じて公開データを設計・整形する作業だと捉えることが重要です。

リスト作成の第一歩として、どのように病院データベースを入手すればよいかを知っておくと、

後の整備作業が格段にスムーズになります。

詳しくはこちら → 知る人ぞ知る、病院リスト・病院データベースの入手方法

手順①:出発点となる公開データを把握する

最初のステップは、利用可能な公開データを把握することです。

代表的なデータソースは以下の通りです。

- 各地方厚生局が公開している「保険医療機関・保険薬局の指定一覧」

- 厚生労働省が提供する「医療機関情報提供制度」に基づく施設データ

- 各自治体の医療計画・医療施設一覧(PDFまたはExcel形式)

これらは行政が公式に提供している信頼性の高い情報です。

ただし、フォーマットや項目名が各局ごとに異なり、

都道府県単位で合計47ファイルを統一形式にまとめる必要があります。

この時点で心がけたいのは、

「元データをそのまま使わず、共通フォーマットを設計する」こと。

列名や並び順をそろえ、のちに追加・突合しやすい構造に整えておくことで、

後工程の工数を大幅に削減できます。

手順②:データを整形して「使える形」にする

収集した公開データは、そのままではDM業務に使えません。

Excel上での整形作業を通じて、“使えるデータ構造”へ変換します。

整備の基本ステップは次の通りです。

- 住所の正規化

都道府県・市区町村・町域に分割し、表記のゆれをなくします。 - 郵便番号の補完

公開ファイルや郵便番号データベース(日本郵便CSV)と照合し、欠損を補います。 - 施設種別の分類

“病院”と“診療所”を明確に区分し、医療機関種別を整理します。 - 管理者名(院長・理事長など)の整備

宛名印刷を想定し、氏名が存在する場合は別列に保持します。 - 重複・休止データの除外

同一住所・同一電話番号の重複を確認したうえで、

「診療所現存」「診療所休止」「病院現存」「病院休止」など、

厚生局の公開データに含まれる運営状態の区分情報を参照します。

“休止”とされている施設は実際に診療を行っていないため、

DMの宛先リストからは除外するのが基本です。

こうした運営状態の整理を行うことで、

無駄な送付や返送リスクを大幅に減らすことができます。

こうして整形したリストは、初回の送付だけでなく、

今後の更新や突合作業のベースとして再利用できる“基礎データ”になります。

後工程を安定させるためにも、ここでの作業を丁寧に進めることが重要です。

他データとの突合で精度を高める

リストの信頼性を向上させるには、”複数データの突合(マッチング)”が効果的です。

例:公開学会名簿/医療機関HP/他の行政データ(介護・指定医療機関リスト 等)

突合では一致条件(例:施設名+郵便番号)を定義し、優先度を付けて段階的に照合します。

なお、学会・団体名簿の扱いは一般公開範囲のみに限定し、個人情報や会員限定情報の二次利用は行わないことが前提です。

セグメント設計や公開データの活用ポイントを体系的に整理した記事はこちら。

詳しくはこちら → 【2025年最新】厚労省オープンデータ活用術:医療機関リストを精緻にセグメント化し、成果を最大化するポイント

DM目的に合わせた抽出条件を設計する

リスト整備が完了したら、DMの目的に応じた抽出条件を設計します。

すべてに一斉送付するのではなく、反応が見込める対象を絞ることで成果が変わります。

目的別の設計例:

| 目的 | 推奨抽出条件例 |

| 新製品案内 | 特定診療科 × 開業年 × 都道府県 |

| セミナー・展示会案内 | 地域 × 病床数レンジ × 病院区分 |

| アンケート送付・サンプリング | 全国 × 診療科 × 無作為抽出比率 |

抽出設計の根拠づけに有効な“施設基準”の考え方は、こちらが詳しいです。

詳しくはこちら → 医療機関の施設基準とは?ターゲット抽出におすすめな理由

まとめ:正しく整えたリストが成果を支える

DM施策の成果を左右するのは、デザインや文面よりも、まずリストの精度です。

公開データを正しく扱い、欠損や重複を整備し、目的に応じて抽出条件を設計する。

この積み重ねが、無駄な送付を減らし、反応率を高める近道になります。

一見地味な工程ですが、整備されたリストは次回以降の施策でも資産として再利用でき、

営業活動の効率を大きく底上げします。

正確な情報を基盤にしたリスト整備こそ、医師向けDMの成功を支える最も重要な要素です。

自社で作れる人材がいない、時間が無い、手間をかけずにリストを買いたい。という方は、弊社の医療機関リストをご利用ください。

\ サンプル請求・件数・費用のお問い合わせはこちら /